DIAGNOSTICA DIFFERENZIALE DELLE COXALGIE |

|

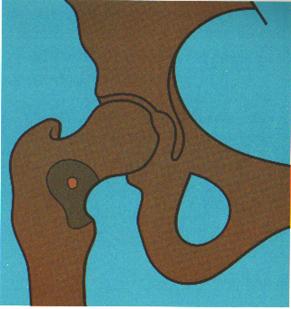

Coxartrosi

La coxartrosi può essere la forma di artrosi maggiormente

invalidante e dolorosa.

La posizione ortostatica e la deambulazione sono spesso causa di coxalgia,

che può irradiarsi al versante mediale della coscia e del ginocchio.

L’articolarità è sempre molto limitata, determinandosi

una rigidità dell’anca in flessione, adduzione e rotazione

esterna (posizione “acamatica”).

|

|

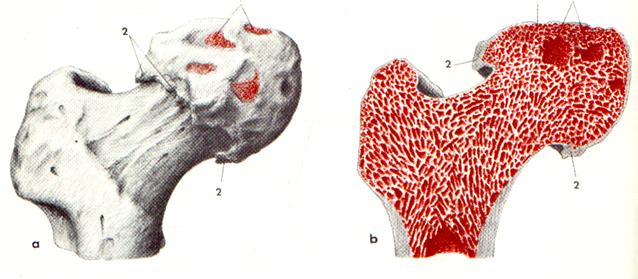

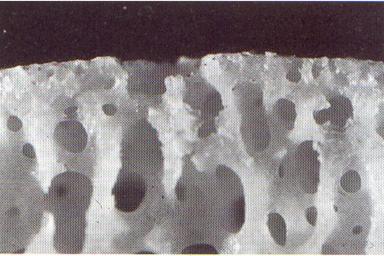

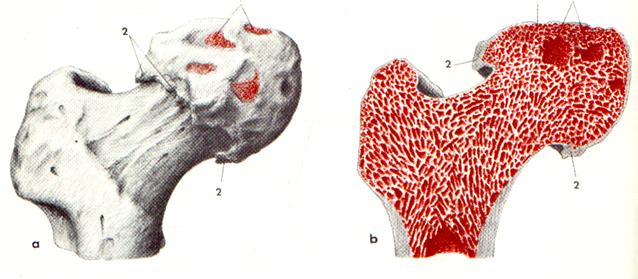

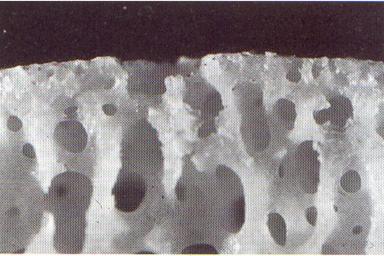

Le alterazioni istopatologiche sono quelle dell’artrosi geodi,

osteosclerosi subcondrale, osteofitosi |

| |

|

| |

|

| |

|

| |

Eziopatogenesi dell’artrosi

- MALFORMAZIONI O MALPOSIZIONI ARTICOLARI

Coxa valga o vara, ginocchio varo o valgo

- INSTABILITA’ ARTICOLARE

Iperlassità ligamentosa da trauma o da altre cause (sesso femminile,

malattie del connettivo etc…)

- OBESITA’

In gioco anche fattori endocrini e/o metabolici

- ATTIVITA’ PROFESSIONALI E SPORTIVE

Associate a

TRAUMI E MICROTRAUMI

|

| |

|

| |

- ETA’

Anche se bisogna osservare che le modificazioni prodotte dall’invecchiamento

sono spesso diverse e di segno opposto rispetto a quelle dell’osteoartrosi

*

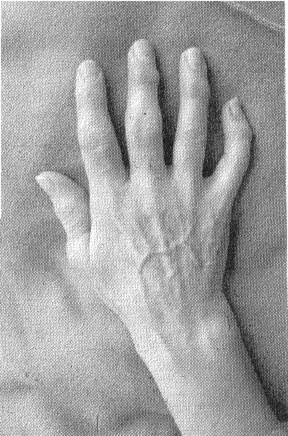

- EREDITARIETA’

Trasmissione familiare dell’artrosi alle mani con noduli di Heberden

(HLA A1 e B8)

- INFIAMMAZIONE

Artriti

Processi flogistici in articolazioni artrosiche

|

| |

|

| |

*Nella cartilagine senile sono diminuiti:

- il contenuto di acqua

- il rapporto condroitin-4-solfato / condroitin-6-solfato

- l’estraibilità e le dimensioni dei monomeri di proteoglicani

e la rapidità di maturazione dei siti di legame con l’acido

ialuronico.

Questi parametri sono spesso aumentati nell’artrosi.

|

| |

Classificazione |

|

|

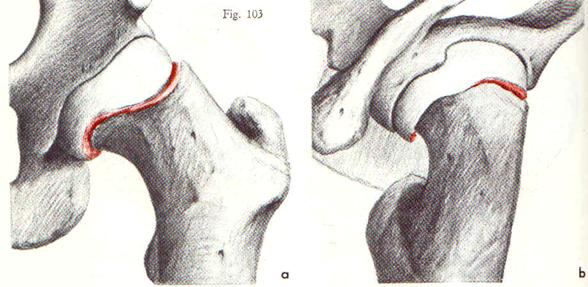

Epifisiolisi dell’anca (o coxa vara dell’adolescenza)

Consiste in uno scivolamento, solitamente in direzione posteriore ed

inferiore, dell'epifisi prossimale del femore, causato, nell'adolescente,

da un indebolimento strutturale della cartilagine di accrescimento. |

|

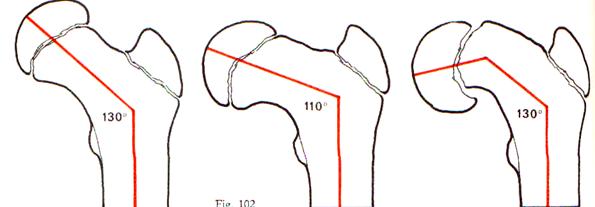

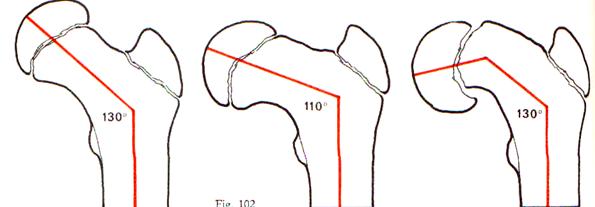

| Angolo cervicodiafisario normale |

coxa vara |

epifisiolisi |

|

| |

Fattori predisponenti:

- disturbi metabolici o endocrini, come la sindrome adiposo-genitale;

- uno sviluppo somatico molto rapido;

- l'età: colpisce tra i 10 - 16 anni, e cioè il periodo

del rapido accrescimento scheletrico con una incidenza particolare verso

l'11 anno di vita;

- il sesso: maggiormente colpito risulta essere quello maschile (58%);

- il lato: l'anca di sinistra risulta essere la più colpita rispetto

alla controlaterale, mentre solo nel 25% dei casi si ha un interessamento

bilaterale.

Eziopatogenesi

Il fenomeno riconosce come primo evento una sofferenza della cartilagine

di coniugazione.

E' giusto considerare l'epifisiolisi come una manifestazione a molteplice

eziologia, ma il fatto di riscontrare molto frequentemente tale patologia

in adolescenti affetti da obesità e da ipogonadismo, in soggetti

a rapida crescita con statura e peso corporeo superiore all'età

corrispondente, sembra avvalorare, da una parte, l'influenza del fattore

prettamente meccanico di sovraccarico e, dall'altro, quello endocrino

specie di tipo gonadico; non è un caso, infatti, che in letteratura

non sia mai stato descritto un solo caso di epifisiolisi in ragazze dopo

la prima mestruazione. Alcuni ritengono che anche una anomalia vascolare

locale, nella fattispecie ora una lesione dell'arteria del legamento rotondo,

ora una probabile stasi metatraumatica dei tessuti molli circostanti,

ora una dilatazione delle anse vascolari a livello della zona epifisaria-metafisaria

possa considerarsi come causa scatenante.

Una teoria riconosce nel trauma, non come unico ed isolato su di una cartilagine

normale, ma inteso come una serie di microtraumatismi che si ripercuotono

su di una cartilagine con problemi di resistenza meccanica, una delle

cause della patologia in questione. In pratica l'epifisiolisi del femore

riconosce due eventi fondamentali:

1) la diminuzione di resistenza della cartilagine di coniugazione

2) l'intervento di fattori statici e dinamici (traumi compresi) che determinano

la dislocazione della epifisi femorale, proprio per la particolare conformazione

anatomica dell'articolazione stessa.

|

| |

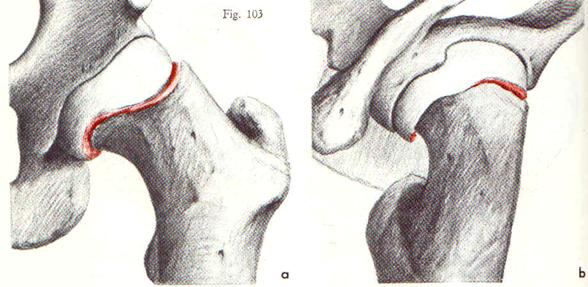

Anatomia patologica

La testa femorale slitta posteriormente ed in basso, il

collo risale in alto e ruota in avanti.

L'esito di questa migrazione è una deformazione in varismo del

collo femorale, una rotazione esterna e adduzione del femore. |

| |

|

Lo scivolamento può essere acuto, ma più frequentemente

la patologia è subacuta o cronica per cui lo scivolamento è

progressivo ed insidioso e si manifesta chiaramente con un episodio acuto

traumatico, anche di lieve entità.

Quando lo scivolamento progredisce lentamente, la testa ed il collo femorale

si deformano lentamente; il periostio viene stirato e in fase di guarigione

la testa diventa smussa con una colata ossea postero-inferiore; al termine

dell'accrescimento la cartilagine di accrescimento si ossifica e si ha

la stabilizzazione della deformità.

La naturale evoluzione dopo la guarigione spontanea porta verso l'artrosi

dell'anca.

Clinica

Dal punto di vista clinico e radiografico si distinguono uno stadio iniziale,

detto di pre-epifisiolisi, ed un secondo di scivolamento vero e proprio.

Nella prima fase di pre-epifisiolisi la sintomatologia clinica non è

sempre costante: il paziente accusa un dolore sordo all'anca, a volte

irradiato verso il ginocchio, mostra una modesta claudicatio alla deambulazione;

i sintomi peggiorano con gli sforzi fisici e spariscono del tutto con

il riposo. Alcune volte si può riscontrare una lieve limitazione

dell'abduzione e dell'intrarotazione dell'anca. Dallo stato di pre-epifisiolisi

si può passare alla epifisiolisi conclamata che può evolvere

in modo acuto o cronico.

L'epifisiolisi cronica è l'evenienza che si presenta più

frequentemente: la zoppia tende ad aggravarsi, il dolore all'anca a non

scomparire solo con il semplice riposo e l'arto viene atteggiato in adduzione

ed extrarotazione. L'arto può risultare accorciato di 1 o 2 cm

e la muscolatura della coscia presenta diminuzione del trofismo e del

tono muscolare.

Nell'epifisiolisi acuta, evenienza più rara, il quadro clinico

si instaura improvvisamente: la causa è da ricercarsi un un traumatismo

che interessa il collo femorale già displasico. Dolore improvviso

e totale impotenza funzionale caratterizzano la sintomatologia clinica.

|

| |

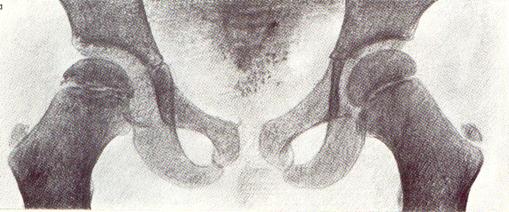

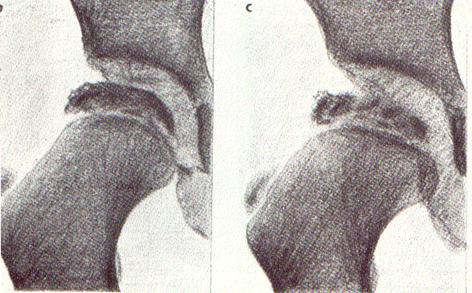

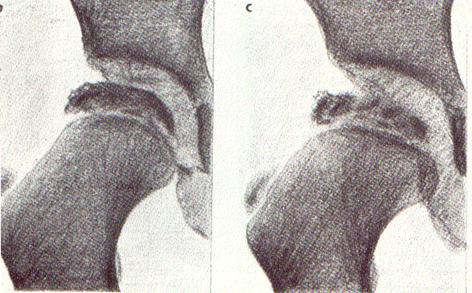

Radiologia

Dal punto di vista radiologico, alcuni casi sono veramente evidenti

|

| |

|

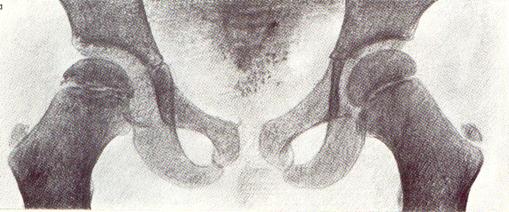

Questa Ŕ una epifisiolisi monolaterale. |

|

| |

|

| |

Questa epifisiolisi è bilaterale.

Nei casi meno evidenti è indispensabile una proiezione assiale. |

| |

|

|

| |

Osteocondrosi dell'epifisi prossimale del femore

(morbo di Legg-Calve'-Perthes) |

| |

La malattia si manifesta fra i 3 ed i 12 anni (età media 7

anni) con maggior frequenza nei maschi rispetto alle femmine. La localizzazione

bilaterale è presente nel 10-15% ed in questo caso la manifestazione

clinica compare in un'anca circa un anno più precocemente che nella

controlaterale.

La necrosi più o meno diffusa del nucleo di ossificazione cefalico

del femore è secondaria all'interruzione della vascolarizzazione

nel territorio dell'arteria cinconflessa posteriore. Il risultato dell'ischemia

è un ciclo "naturale" e costante per tutte le forme di

osteocondrosi, composto da cinque fasi successive che conducono a guarigione

spontanea anche se non viene effettuato alcun trattamento.

FASE DEGENERATIVA

In cui si ha l’arresto dell’accrescimento, immediatamente

dopo l’ischemia della testa femorale.

Rigonfiamento ed edema della cartilagine articolare (rx: allargamento

della rima articolare; aumento di spessore e dentellatura della cartilagine

di coniugazione); lieve deformazione del nucleo epifisario. In questa

fase dove le alterazioni radiologiche possono essere molto sfumate, la

RMN è l’indagina più sicura. |

| |

|

| |

FASE DI NECROSI

Frammentazione e necrosi della spongiosa subcondrale (rx: progressivo

schiacciamento ed addensamento del nucleo cefalico, espressione della

necrosi delle trabecole e del loro stipamento reciproco sotto l’azione

del carico; quindi frammentazione del nucleo con alternanza di zone più

radiotrasparenti e zone più radiopache, “aspetto tigrato”. |

| |

|

| |

FASE DI RIASSORBIMENTO

L'osso necrotico viene lentamente riassorbito; la neoformazione di capillari

determina la ripresa dell'ossificazione encondrale epifisaria. L'osso

neoformato si deposita su quello avascolare con netto aumento della massa

ossea per unità di superficie ( incremento della densità

ossea evidenziabile radiograficamente). |

| |

FASE DI RIOSSIFICAZIONE

FASE DI RIMODELLAMENTO

La testa femorale può venir modellata con aspetto sferico normale

oppure alterato (con coxa magna o plana) ; la eccentrazione o la sublussazione

della testa favorisce una coxartrosi secondaria. Inoltre l'alterazione

della regione metafisaria causa l'accorciamento del collo femorale (coxa

vara). |

| |

coxa plana |

| |

Nella fase iniziale le manifestazioni cliniche possono essere sfumate

con modica algia intermittente sul versante anteromediale della coscia

e con gonalgia sotto sforzo; successivamente si evidenzia una zoppia di

fuga , una contrattura muscolare antalgica ed una ipotrofia della muscolatura

della coscia e della natica

All'esame obiettivo è caratteristica la retrazione dei muscoli

adduttori della coscia ed una limitazione funzionale dell'abduzione e

della rotazione interna dell'articolazione colpita.

Le ricerche bioumorali sono negative ad eccezione della velocità

di sedimentazione degli eritrociti, che può essere leggermente

aumentata.

Il decorso della malattia della durata è in media di 18-24 mesi. |

| |

|

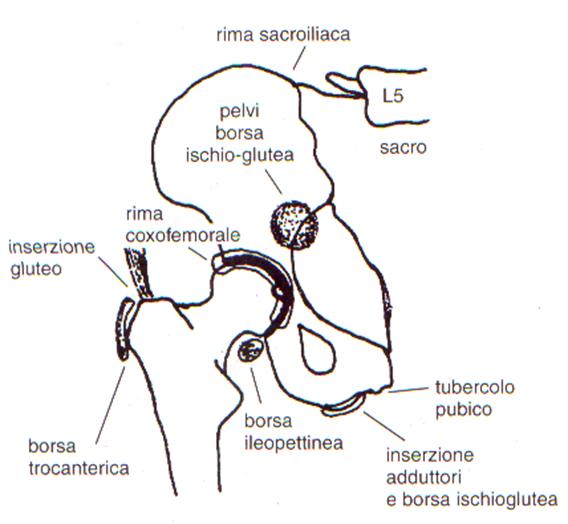

Osteoma osteoide

E' un tumore benigno, caratteristico per la sua forma, per le sue dimensioni

e per la sintomatologia dolorosa. E' costituito da un tessuto osteoide

circondato da osso sclerotico che ne limita la sua estensione. Ha un decorso

lentissimo e pare che possa anche spontaneamente regredire e guarire.

E' relativamente frequente, specie nel sesso maschile (2/1) e nell'età

che va dai 5 ai 30 anni. Si localizza preferibilmente nelle ossa lunghe

in sede sottocorticale o metafisaria; non eccezionali sono le localizzazioni

alle ossa brevi e alla colonna. La sintomatologia è caratterizzata

dal dolore che insorge senza causa apparente e si acutizza generalmente

durante la notte. Non sempre il paziente è in grado di localizzare

esattamente la sede del dolore che spesso riferisce alla articolazione

più vicina. E' caratteristica costante del dolore da osteoma osteoide,

la scomparsa dopo assunzione di aspirina.

Nelle forme sottocorticali si può apprezzare una tumefazione dovuta

alla reazione periostale, a volte intensa. |

| |

|

| |

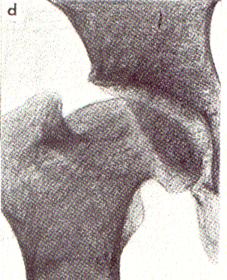

L'esame radiografico è caratterizzato dalla presenza di una

piccola area di radiotrasparenza, rotondeggiante od ovale, detta "nidus"

le cui dimensioni non superano cm 1-1,5 circondata da osso sclerotico;

all'interno del nidus si può trovare un nucleo di radiopacità.

Nella zona sottocorticale il tessuto sclerotico può essere molto

abbondante.

Istologicamente il nidus è costituito da tessuto osteoide, organizzato

in trabecole disposte irregolarmente, immerse in un tessuto ricco di cellule

con osteoblasti, osteoclasti e fibroblasti. Il tessuto osteoide è

più maturo al centro, dove si osservano zone calcificate.

La diagnosi è generalmente clinica, per le caratteristiche del

dolore.

L'esame radiografico conferma la diagnosi ed offre il dubbio diagnostico

differenziale con l'ascesso di Brodie e con l'osteomielite cronica sclerosante.

La diagnosi istologica viene a volte confusa con l'osteoblastoma. La terapia

è esclusivamente chirurgica e consiste nella asportazione del nidus.

La recidiva è possibile soltanto quando l'asportazione non sia

stata completa. |

| |

|

| |

|

| |

|

FRATTURE SENZA UN TRAUMA SIGNIFICATIVO |

|

|

OSSO ANORMALE

FRATTURE

PATOLOGICHE DA:

- Tumori benigni e maligni

- Infezioni

- Paget |

OSSO NORMALE

- SUFFICIENTE: FRATTURE DA STRESS

- INSUFFICIENTE: FRATTURE OSTEOPOROTICHE |

|

| |

OSTEOMALACIA

Pseudofratture di

Looser-Milkmann |

|

| |

FRATTURE OSTEOPOROTICHE |

|

| |

Queste sono una rx ed una RMN di una donna anziana che accusava un

dolore all’anca sinistra.

Le fratture osteoporotiche sono il risultato di un carico normale su un

osso anormale. Spesso ciò accade in individui anziani affetti da

osteoporosi, ma può succedere anche in persone affette da artrite

reumatoide, malattie renali, o in pazienti in cura con corticosteroidi

o irradiati. |

| |

OsteomalaciaÈ

un’osteopatia metabolica caratterizzata da una massa ossea di volume

normale, ma con un ridotto volume minerale, per ridotti livelli sierici

di calcio e di fosfato; corrisponde nell’adulto al rachitismo dell’infanzia. |

| |

|

Rachitismo ed osteomalacia

nutrizionali

Da ridotta sintesi e/o apporto alimentare di

vitamina D

Osteomalacia da malassorbimento

Da ridotto assorbimento intestinale di vitamina D (morbo celiaco,

gastro-resezione)

Osteomalacia da epatopatia

Da ridotta sintesi di 25-OH-vitamina D (epatopatie croniche, cirrosi)

Osteomalacia da malattie renali

Da ridotta sintesi di 1, 25-OH-vitamina D

(insufficienza renale cronica)

Da perdita renale di calcio e di fosfato

|

Osteomalacia da ipofosfatemia

Ipofosfatemia nutrizionale

Osteomalacia da ridotta responsivitÓ recettoriale

Osteomalacia da ipofosfatasia

Osteomalacia da farmaci

Da difosfonati

Da fluoruri |

|

Sintomatologia

Dolore che si aggrava progressivamente. Astenia muscolare profonda. Deformità

scheletriche. Fratture patologiche.

Radiologia

Decalcificazione generalizzata, pseudofratture di Looser-Milkmann.

|

| |

|

| |

Le pseudofratture sono patognomoniche e differiscono dalle fratture

vere e proprie, anche se possono precederle, per la mancanza del callo

osseo, perché sono spesso incomplete e non vi è spostamento

dei frammenti. |

|

| |

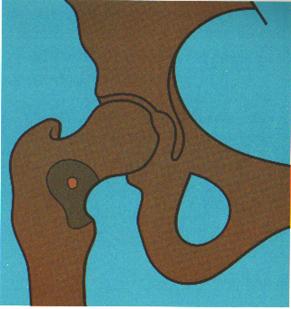

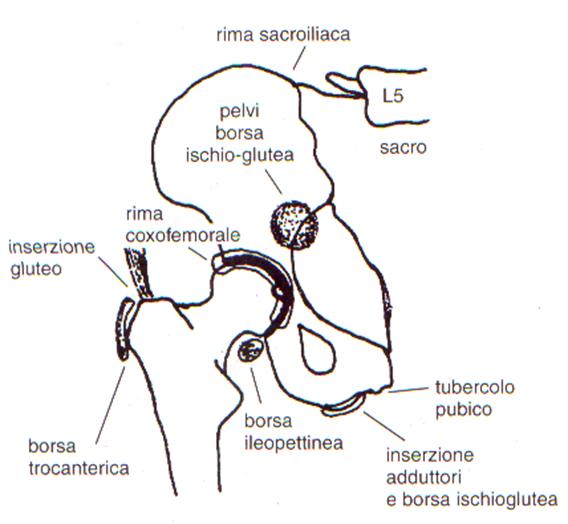

Borsite ileopettinea e tendinite dell’ileopsoas

Borsite trocanterica |

| |

|

| |

La borsa ileopettinea è localizzata nell’inguine al davanti

dell’articolazione dell’anca.

Nella borsite vi è quindi dolore inguinale spontaneo e alla palpazione.

Può associarsi psoite, i cui segni sono dolore alla flessione dell’anca

contro resistenza e attitudine antalgica in flessione. |

| |

|

|

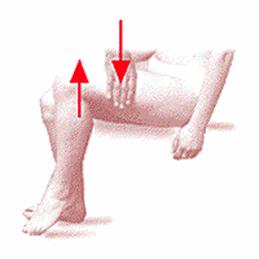

Il più comune problema extracapsulare dell’anca

è la borsite trocanterica.

La borsite trocanterica rappresenta un’eccezione alla regola

che la rotazione dell’anca è dolorosa solo se vi è

un problema intracapsulare dell’articolazione.

Infatti la rotazione interna, con anca e ginocchio flessi a 90°,

causa dolore vivo per la compressione che i tessuti molli sovrastanti

esercitano sulla borsa.

Nei casi acuti è possibile apprezzare una tumefazione molle,

corrispondente alla borsa edematosa, e comunque vi è dolore

spontaneo e alla palpazione.

|

|

| |

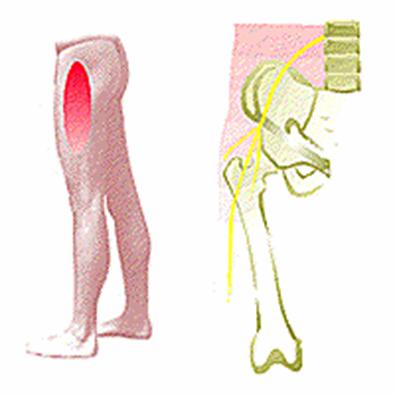

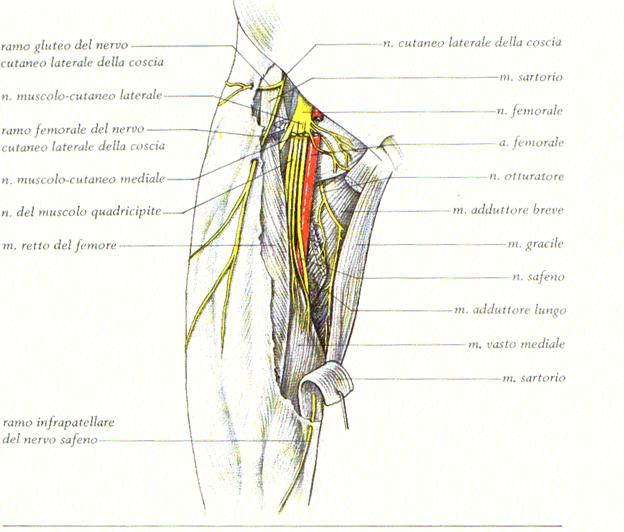

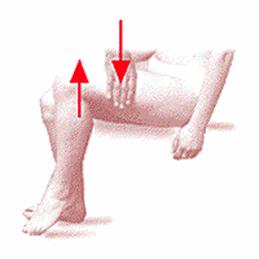

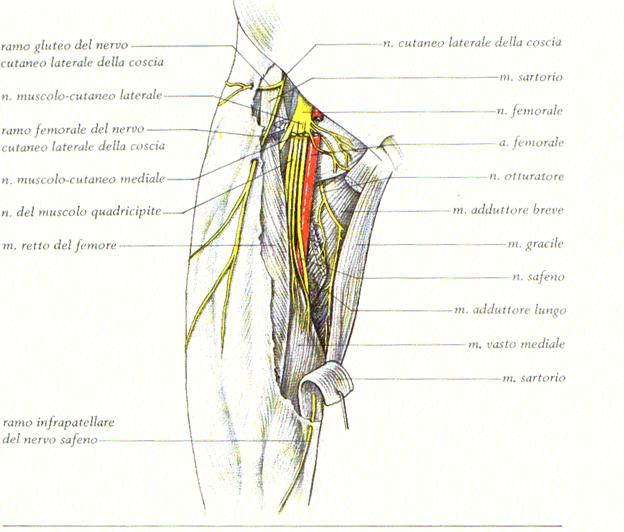

Meralgia parestesica

E’ una condizione dolorosa (nevralgia tronculare)

dovuta ad intrappolamento od aggressione del nervo cutaneo laterale del

femore, nel punto di uscita dalla pelvi. Chi è affetto da meralgia

parestesica si lamenta di un dolore sordo, fastidioso, intorpidente, formicolante

o di una sensazione di bruciore sulla faccia anterolaterale della coscia.

|

| |

|

| |

Il dolore può avere diversa intensità, da leggero a

molto intenso ed insorge di frequente durante il movimento e si allevia

a riposo. Il nervo cutaneo laterale del femore origina dalla divisione

posteriore di L2 ed L3 ed è solo sensitivo. Dopo l’emergenza

dai fori intervertebrali il nervo attraversa l’addome, prima presentandosi

sul bordo laterale dello psoas, poi attraversando obliquamente il muscolo

iliaco fino alla SIAS. Il nervo poi abbandona la pelvi attraversando le

fibre del legamento inguinale medialmente alla SIAS. Il nervo è

strettamente circondato dalle fibre tendinee del legamento inguinale fa

una curva in senso orario ed abbandona l’andamento orizzontale che

aveva nella pelvi per prendere una direzione più verticale nella

coscia, dove si divide in una branca anteriore ed in una branca posteriore,

che attraversano la fascia lata. Le varie ipotesi patogenetiche sulla

meralgia parestesica si basano sulla stretta relazione anatomica tra il

nervo e le altre strutture della regione inguinale:

1. Il nervo può essere piegato o compresso contro il bordo tagliente

della fascia iliaca quando la perfora prima di uscire dalla pelvi attraverso

il legamento inguinale.

2. Il nervo può essere sottoposto ad attrito quando si incunea

tra l’attacco del legamento inguinale con la SIAS.

3. Il nervo può subire una compressione quando passa attraverso

le fibre tendinee del legamento inguinale.

4. Il nervo può essere compresso quando passa sopra la cresta iliaca

o dal sartorio o dal tensore della fascia lata. |

| |

|

| |

Numerosi fattori possono contribuire al danno meccanico sul nervo alla

sua uscita da sotto il legamento inguinale come obesità, vestiti

stretti o busti, pressione diretta sulla coscia nella regione del nervo,

problemi posturali, cicatrici chirurgiche. La meralgia parestesica colpisce

più il sesso maschile e può essere bilaterale in circa il

25% dei casi. Il dolore è aggravato dalla estensione, dallo stare

in piedi o camminare per lunghi periodi, e alleviato dalla flessione.

Vi è nei tre quarti dei casi un punto doloroso sul legamento inguinale,

due dita medialmente alla SIAS. La diagnosi differenziale è con

patologie spinali, retroperitoneali, addominali, pelviche, diabete, ernia

L2-L3 (che provoca un’alterazione del riflesso rotuleo, che non

si verifica nella meralgia parestesica). |

| |

|